有田焼の歴史と特徴

有田焼は、佐賀県有田町とその周辺地域で製造される磁器のことを指します。その歴史は400年以上にわたり、日本で最初に磁器が焼かれた産地として知られています。

有田焼の起源

有田焼の起源は1616年頃にさかのぼります。豊臣秀吉の朝鮮出兵の際、朝鮮人の陶工が連れてこられ、有田の泉山で磁器の原料となる陶石を発見しました。これにより、日本で初めて本格的な磁器の焼成が始まりました。

江戸時代の発展

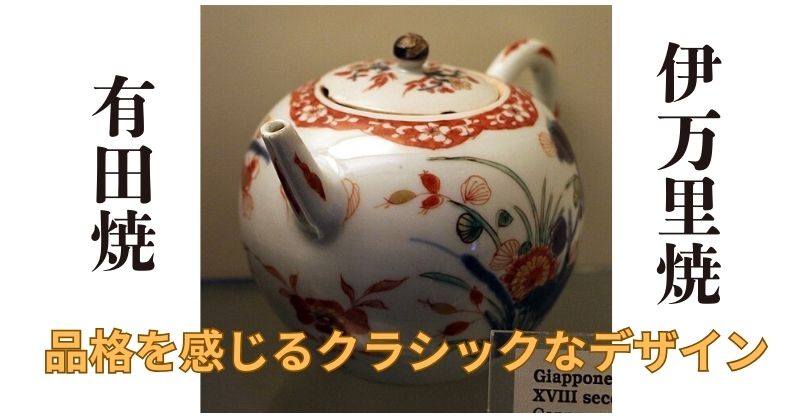

1640年代に入ると、中国の王朝交代に伴う内乱の影響で中国磁器の輸入が激減しました。これにより有田焼の需要が高まり、国内の磁器市場を独占するまでに発展しました。当時は伊万里港から出荷されていたため、「伊万里焼」とも呼ばれていました。

有田焼は中国磁器に代わり、ヨーロッパの王侯貴族の間でも人気を博しました。特に柿右衛門様式や古伊万里様式は「白い金」と評されるほどでした。

有田焼の特徴

有田焼の特徴には以下の点が挙げられます。

- 鮮やかな色彩と精緻な絵柄: 有田焼は、鮮やかな赤、青、緑、黄などの色彩を用いた精緻な絵付けが特徴です。特に柿右衛門様式の白地に赤絵の絵付けは有名です。

- 高い品質と耐久性: 有田焼は高温で焼成されるため、非常に硬くて耐久性があります。また、その滑らかな質感と透明感のある釉薬が魅力です。

- 多様な様式: 有田焼は、時代や窯元によってさまざまな様式が存在します。古伊万里様式、柿右衛門様式、鍋島様式などがあり、それぞれ独自の美しさを持っています。

- 芸術性と実用性の融合: 有田焼は、美術品としての価値だけでなく、日常生活で使用される器としての実用性も兼ね備えています。茶器や食器、花瓶など、さまざまな製品が作られています。

このように、有田焼は日本のみならず世界中で愛され続け、その美しさと品質の高さが広く認められています。

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/3cd83a96.601d1462.3cd83a97.41ec2a0e/?me_id=1319202&item_id=10000000&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fhousegram%2Fcabinet%2F500%2Fimgrc0065280171.jpg%3F_ex%3D300x300&s=300x300&t=picttext)